WORKING PAPER oleh Prof. Dr. Susetiawan

Ditulis untuk Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM serta Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM

Pendahuluan

Pembangunan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia, berlangsung setelah usai Perang Dunia II. Negara berkembang yang semula adalah negara bekas jajahan, saat itu mulai bangkit melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selanjutnya mereka menetapkan diri dan mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka (independent nations), meskipun beberapa diantaranya, seperti beberapa negara di Asia Tenggara dan Selatan, posisinya adalah sebagai negara commonwealth, yakni Malaysia, Singapura dan India. Realitas kebangkitan itu tidak sama antara satu dengan yang lain walaupun semuanya disponsori oleh hutang-hutang luar negeri dalam periode pembangunannya. Di Asia Tenggara, Singapura lebih dulu diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu dari the Newly Industrializing Countries. Namun sebagian besar dari negara berkembang di Asia, hingga kini belum ada yang menyamai kemajuan negara-negara Barat yang mengklaim diri sebagai negara modern, kecuali empat negara yang disebut sebagai the Newly Industrializing Countries, yakni Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura. Tentu ada berbagai penjelasan. Selain penjelasan sosial budaya juga penjelasan politik, yang berkaitan dengan strategi politik Barat saat menghadapi perang dingin. Sesungguhnya hal ini perlu uraian tersendiri, yang dalam tulisan ini tidak akan diulas. Tulisan ini hendak memahami secara khusus konteks pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia selama berlangsungnya periode pembangunan bangsa.

Sebuah pertanyaan yang tidak pernah ada hentinya hingga saat ini, sekurang-kurangnya dibenak penulis pribadi, ada apa dengan pembangunan bangsa Indonesia yang telah berlangsung hampir empat puluh tahun, selalu diliputi hutang di setiap tahunnya? Saat awal pembangunan nasional dimulai pada tahun 1970an, isu yang diangkat adalah membangun ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera. Pada umumnya pemikiran tentang pembangunan di negara-negara belum berkembang (underdevelopment) selalu meletakkan kemiskinan sebagai isu sentralnya. Ada perbedaan pendekatan dalam pembangunan untuk memahami orang miskin. Disatu pihak ada yang memahami bahwa kemiskinan itu karena kemalasan, sedang dipihak lain memahami ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Selanjutnya pemikiran seperti ini diterjemahkan menjadi kurangnya pendapatan, ketidakmampuan untuk memuaskan kebutuhan dasar atau kemampuan untuk menuntun dirinya menjadi manusia seutuhnya (Levine and Rizvi, 2005:41).

Akan tetapi, cerita tentang kemiskinan juga tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, bahkan sejak reformasi, setiap pergantian kepemimpinan nasional, isu pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi agenda pertarungan kepentingan partai politik, terutama menjelang pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden). Misalnya pada saat menjelang pemilihan anggota DPR, pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Ekspor beras dibesar-besarkan oleh partai politik dalam kampanye untuk menunjukkan sukses pemerintah dalam menangani pangan. Ironisnya, diakhir bulan April 2009, Menteri Perdagangan RI telah menandatangani MoU perpanjangan impor beras dari Vietnam sampai dengan 2011 (Maksum, 2009).

Dapat disaksikan, fakta kemiskinan dan kesejahteraan juga tidak kunjung terselesaikan. Jumlah penduduk miskin menurut BPS sepuluh tahun terakhir (1996-2008) rata-rata 18,9%. Tabel.1 di bawah tentu menarik untuk disimak, ada kenaikan jumlah hutang pemerintah mulai dari tahun 1996, akan tetapi angka kemiskinan tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Sebagaimana diketahui bahwa hutang luar negeri Pemerintah Indonesia juga sebagian digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di desa (21,77%) bahkan lebih tinggi dari total rata-rata angka kemiskinan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang kemiskinan dan kesejahteraan ini adalah sudah menjadi “merek dagang” program-program pembangunan bangsa?

Kalau jawaban atas pertanyaan ini adalah “ya”, maka konsekuensi logis dari jawaban itu : “program pembangunan akan terus berlangsung dan menjadi syah adanya, kalau isu kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan juga tidak pernah berakhir.” Hal ini menjadi lebih menarik lagi, meskipun angka kemiskinan tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, akan tetapi mereka tidak banyak yang mati karena digolongkan sebagai orang miskin. Pada hemat penulis, isu kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan perlu disimak kembali. Benarkah bahwa pembangunan itu adalah realitas pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat? Siapa sesungguhnya yang memiliki dominasi untuk mengkonstruksikan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan?

TABEL 1

PERBANDINGAN ANTARA ANGKA KEMISKINAN

DAN JUMLAH HUTANG (1996-2008)

|

Prosentase Penduduk Miskin (%)

(Di bawah garis kemiskinan)

|

Hutang Pemerintah dan Swasta

Dalam Milyard $ US

|

|

Tahun

|

Kota

|

Desa

|

Kota+ Desa

|

Hutang Pemerintah (Milyard $)

|

Hutang Swasta (Milyard $)

|

Total Hutang (Milyard $)

|

|

1996

|

13,39

|

19,78

|

17,47

|

59,05

|

55,40

|

114,45

|

|

1997

|

**

|

**

|

**

|

63,46

|

73,96

|

137,42

|

|

1998

|

21,92

|

25,72

|

24,23

|

60,45

|

83,57

|

144,02

|

|

1999

|

19,41

|

26,03

|

23,43

|

75,86

|

72,23

|

148,09

|

|

2000

|

14,60

|

22,38

|

19,14

|

74,92

|

66,78

|

141,70

|

|

2001

|

9,76

|

24,84

|

18,41

|

71,38

|

61,69

|

133,07

|

|

2002

|

14,46

|

21,10

|

18,20

|

81,67

|

53,73

|

135,40

|

|

2003

|

13,57

|

20,23

|

17,42

|

82,73

|

54,30

|

137,03

|

|

2004

|

12,13

|

20,11

|

16,66

|

80,07

|

50,58

|

130,65

|

|

2005

|

11,68

|

19,98

|

15,97

|

75,81

|

52,93

|

128,74

|

|

2006

|

13,47

|

21,81

|

17,75

|

80,61

|

56,03

|

136,64

|

|

2007

|

12,52

|

20,37

|

16,58

|

80,61

|

56,03

|

136,64

|

|

2008

|

11,65

|

18,93

|

15,42

|

86,58

|

62,56

|

149,14

|

|

Rata-rata

|

14,05

|

21,77

|

18,39

|

74,86

|

61,52

|

136,38

|

Sumber:

1. Kemiskinan: BPS diolah dari data Susenas

2. Hutang: Bank Indonesia BPS, berbagai terbitan dan tahun terbitan

3. **Data Kemiskinan tahun 1997 tidak diketemukan di Susenas

Apakah Negara memiliki kebebasan (nilai) untuk mengkonstruksikan konsep kemiskinan dan kesejahteraan yang tidak tergantung pada lembaga keuangan internasional? Apa yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat tentang hidup sejahtera (well being)? Pertanyaan ini akan menjadi pusat perhatian selanjutnya dalam tulisan ini.

Pembangunan : Sebuah Alat Perluasan Pasar

Ketika pembangunan itu telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pola budaya, kelihatannya semakin sedikit orang mempertanyakan asal-usul ide pembangunan. Pertanyaannya, ide siapakah sesungguhnya pembangunan itu, apakah pembangunan itu adalah ide murni negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, atau sungguhnya pembangunan itu adalah idenya negara maju, yang jauh lebih dulu berkembang dengan paham kapitalis industrialnya (industrial capitalism), yang pada tahap tertentu paham tersebut membutuhkan perluasan pasar (market expantion)? Atau ide para elit politik keduanya, baik negara maju mapun berkembang. Lalu, apa hubungannya antara pembangunan di Indonesia dengan perluasan pasar negara industri?

Secara historis, kapitalisme industrial yang berkembang sejak Revolusi Industri di Eropa waktu itu, kini perkembangan paham tersebut telah menembus batas-batas negara di seluruh dunia. Ide utama dari paham ini adalah mencetak produksi sebesar-besarnya (mass production) melalui teknologi permesinan guna menjawab kebutuhan hidup manusia. Ide tersebut tidak hanya berhenti sampai pada penemuan teknologi baru, memperbaiki organisasi produksi dan memperbaiki hubungan produksi, melainkan juga bagaimana pasar itu diperluas dan dibentuk. Konsekuensi perubahan teknologis ke arah permesinan ini mendorong kebangkitan produksi hasil pabrikan, yang selanjutnya mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya (Susetiawan, 2000:7) Jika pasar dalam sebuah kawasan telah terpenuhi, sedang proses produksi melalui mesin berjalan terus, maka perluasan pasar merupakan syarat mutlak untuk menghindari kelebihan produksi (over production).

Proses produksi berkembang terus dengan logika melingkar. Artinya jika terjadi perubahan teknologi produksi maka perubahan itu juga menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebaliknya, perkembangan pola konsumsi juga mendorong kreativitas perubahan teknologi produksi yang semakin berkembang untuk menciptakan produk produk baru dalam industri manufaktur. Perubahan itu tidak hanya berhenti sampai disini, pasar akan berkembang dengan baik kalau terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat guna menyongsong produk baru. Oleh sebab itu, agar perluasan pasar mampu menembus batas-batas negara di seluruh dunia maka kerja ekonomi saja tidak cukup, melainkan juga dibutuhkan kerja politik, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada akhirnya kerja politiklah yang menjadi kunci penting dalam perluasan pasar. Tanpa kerja politik pasar sulit diciptakan. Herry Priyono (Wibowo dan Wahono, 2003:49) menyebutnya bahwa pasar itu merupakan hubungan sosial bentukan manusia, oleh karenanya membutuhkan tindakan politik. Ini adalah salah satu sisi perbedaan antara pemikiran liberal dan neoliberal. Pemikiran liberal membiarkan pasar bekerja secara bebas, akan tetapi para neoliberalis berpikir bahwa pasar harus diintervensi secara politik, dibentuk dan diarahkan sesuai dengan kepentingan untuk memenangkan persaingan. Negara sasaran perluasan pasar, selain padat penduduknya juga pendapatan per kapita penduduknya rendah seperti negara negara Afrika, Asia dan Amerika Latin. Oleh sebab itu upaya mempengaruhi para pemimpin politik negara berkembang untuk mengikuti prinsip perluasan pasar negara industri menjadi sangat penting dalam kerja politik.

Pada akhirnya perkembangan model produksi tidak hanya terbatas pada barang industri manufaktur, yang hak-hak patennya seperti hak-hak cipta dan intelektualnya, telah diatur dalam tata dunia internasional, yang mendahului kemajuan negara berkembang di era pembangunannya. Kerja politik berikutnya, uang tidak hanya sekedar berfungsi sebagai alat tukar. Uang telah berdiri sebagai produk, yang layak diperdagangkan sebagaimana produk industri manufaktur (Clarke, 2004:88). Baik produk industri manufaktur maupun uang posisinya telah diatur dalam tata organisasi internasional, yang keberadaannya jauh mendahului majunya negara-negara berkembang itu sendiri. Konstruksi kelembagaan untuk mengatur tata dunia dilakukan melalui organisasi internasional antara lain seperti WTO (World Trade Organization), GATT (General Agreement on Trade and Tariff), Bank Dunia (World Bank), IMF (Iternational Monetary Fund) dan berbagai lembaga lainnya (Tabb, 2001:73). Perluasan kontruksi pasar telah dipersiapkan secara matang, bahkan tata ekonomi politik global telah dipersiapkan mengikuti pola perkembangan paham kapitalisme industrial yang berwatak neoliberal.

Sangatlah disadari bahwa perluasan pasar bukan hal yang mudah sebab telah diketahui bahwa pasar yang akan menjadi sasarannya itu sebagian besar penduduknya berpendapatan per kapita rendah, yang sangat tidak mendukung perluasan pasar sebagaimana dikehendaki oleh negara industri maju. Itulah sebabnya pada umumnya pembangunan negara berkembang merupakan gagasan yang bukan lahir dari pemikiran negara-negara berkembang sendiri, akan tetapi pembangunan itu merupakan produk negara industri untuk mendukung perluasan pasar mereka, yang didukung oleh para elit politik negara berkembang yang pro pasar bebas. Pembangunan ekonomi negara berkembang yang dianggap sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan keterbelakangan, semuanya disponsori oleh negara-negara maju dengan pola pinjaman luar negeri. Institusi keuangan ini telah dipersiapkan oleh lembaga-lembaga keuangan negara-negara maju. Bank Dunia merupakan organisasi ekonomi yang dipercaya oleh negara kaya untuk mempromosikan pembangunan di negara berkembang (Hancock, 2005:98). Bukan hanya sponsor finansial saja, ilmu pengetahuan, teknologi sampai dengan ukuran maju dan terbelakang, tradisional dan modern, kaya dan miskin, welfare dan illfare, dimana ukuran ini tidak lepas dari campurtangan para sponsor. Kalau saja mantan Presiden Soeharto sekarang ini masih ada diantara kita, betapa marahnya dia karena Bapak Pembangunan itu sesungguhnya bukan Soeharto akan tetapi George Sorros dan kawan-kawannya.

Oleh sebab itu, setiap kepemimpinan nasional dalam periode pembangunan, kemungkinan besar tidak akan lepas dari campur tangan para sponsor untuk melapangkan jalannya perluasan pasar. Di tingkat ini, negara, di bawah siapa pun kepemimpinan nasional terpilih, adalah sosok institusi yang tidakberdaya melawan konstruksi pasar yang dibangun oleh paham neoliberal. Dengan demikian semua persoalan masyarakat negara berkembang ditentukan melalui sistem keuangan internasional, dan bukan oleh keadaan regional maupun nasional. Ketika semua aturan ditentukan oleh lembaga keuangan internasional maka lembaga keuangan tersebut akan mengontrol pemberlakuannya dan penyeragamannya secara global tanpa peduli kondisi spesifik masyarakat (Hadar, 2004:13) Lembaga keuangan internasional seperti IMF pun menyediakan saran tentang stabilisasi ekonomi namun tidak menunjukkan cara bagaimana ekonomi itu tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan stabilisasi untuk mendukung agenda neoliberal tentang privatisasi dan liberalisasi ekonomi di era pembangunan negara berkembang (Stiglitz, 2002:169). Tentu, dengan pembangunan yang telah berlangsung di Indonesia hingga sekarang ini, telah banyak terjadi perubahan materiil. Dibandingkan dengan empat puluh tahun silam, kemegahan, kemewahan dan kegemerlapan fasilitas publik yang serba modern dapat disaksikan sekarang ini.

Namun pembangunan telah menciptakan kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar, lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa barang produksi yang dikonsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya adalah barang produksi import. Kalau ada barang kebutuhan yang dapat diproduksi sendiri, bahan bakunya kebanyakan adalah import, mulai dari kebutuhan bahan makanan (kebutuhan primer) sampai kebutuhan sekunder yang lain tergantung pada import. Misalnya salah satu jenis makanan, Mie instan yang terlembagakan (institutionalized) pada diri anak-anak sebagai makanan fast food, bahan dasarnya adalah gandum, yang tidak ada di Indonesia. Lembaga perguruan tinggi semakin banyak jumlahnya dan fasilitasnya juga semakin bagus, namun eksistensinya lebih banyak mereproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi import dari negara maju. Misalnya dibidang pertanian, ilmu dan teknologi macam apa yang dapat diklaim sebagai produk dalam negeri, tanpa ketergantunag pada import sehingga produk itu sebagai wujud kedaulatan bangsa Indonesia?. Sejauh penulis ketahui tentang Pembangunan Pertanian di Indonesia, yang praktis dimulai jaman Orba pada tahun 1970 an, sampai saat ini masyarakat belum banyak mengetahui produk baru macam apa yang telah dihasilkan dari pembangunan pertanian selain padi. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, negeri ini telah mampu menjual kebudayaan produksi pembangunan pertaniannya. Misalnya masyarakat Indonesia sekarang ini tidak asing dengan buah Jambu Bangkok, Durian Bangkok, Kelengkeng Bangkok dll. Bangsa Indonesia memiliki potensi sumber alam yang sama dengan Thailand, akan tetapi di periode pembangunan potensi itu semakin hilang dan tidak semakin berkembang. Salah satu contohnya adalah padi, yang semula bangsa ini memiliki varietas yang sangat kaya, akan tetapi sekarang ini hampir punah dan posisinya digantikan oleh benih padi produksi hibrida (benih padi yang diproduksi oleh pabrik).

Kemudian, apa yang dapat dipetik dari pelajaran tentang perubahan seperti ini, mungkin saja secara tidak sadar, negara ini telah memasuki arena dimana terjadi kemiskinan konsep tentang pembangunan, yang selalu mereproduksi pembangunan untuk pengentasan kemiskinan secara berulang-ulang, yang tidak pernah akan habis dan tidak pernah mandiri. Kalau tidak dipikirkan secara serius, sepanjang hayat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tergantung, jika tidak pernah berani membongkar kemiskinan konsep pembangunannya. Apa yang telah berlangsung dalam periode pembangunan, ini hanya merupakan sebuah usaha untuk menaikkan daya beli masyarakat guna merespon barang produksi import.

Dengan demikian pembangunan hanya mempersiapkan masyarakat agar mereka dapat merespon pasar produk industrial dari negara maju. Misalnya, saat ini anak-anak jauh lebih suka makan Pizza Hut, McDonald dan Kentucky Fried Chicken (KFC) daripada Ayam Goreng mBok Sabar maupun Ny. Suharti. Inilah hubungan relasional antara perluasan pasar barang industri negara maju dengan pembangunan yang berlangsung di Indonesia. Lalu, apa yang diimpikan oleh bangsa ini tentang hidup sejahtera dalam situasi sosial, ekonomi dan politik seperti ini, atau kesejahteraan itu memang sebuah konsep yang utopis? Atau sejahtera itu, kalau orang mampu mengkonsumsi produk import? Berdasarkan pertanyaan ini, penulis akan mencoba memahami perkembangan masyarakat yang sedang berlangsung sekarang ini

Pembangunan dan Kesejahteraan dalam Arena Civil Society

Diskursus tentang kesejahteraan sudah cukup lama, bahkan pada jaman Yunani dan Romawi kuno pun diskursus seperti ini sudah banyak dilakukan oleh para filosof saat itu. Perdebatan tersebut berawal dari keyakinan para cerdik pandai tentang perubahan sosial yang tak pernah berhenti dalam kehidupan manusia. Perdebatan keyakinan tentang perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pencapaian tujuan hidup yang dianggapnya lebih baik, tentangnya pada umumnya orang menyebutnya dengan sejahtera (well being).

Secara umum terdapat dua penjelasan besar tentang perubahan sosial. Pertama, adanya keyakinan bahwa perubahan sosial itu merupakan proses seleksi alam, yang berkembang secara linier dan progresif dari tahap satu ke tahap yang lain. Kedua, perubahan sosial itu akan berlangsung dengan baik dan menjamin semua kepentingan masyarakat kalau ada intervensi, dengan demikian terjadi perkembangan linier dan progressif. Perubahan yang berlangsung atas seleksi alam itu, kalau dibiarkan akan berakibat pada proses dehumanisasi. Baik keyakinan pertama maupun kedua, masing-masing berkembang dengan dinamikanya sendiri yang berbeda satu sama lain terutama tentang penjelasan sebab terjadinya perubahan. Namun pada akhirnya keduanya mencapai titik yang sama, yakni masyarakat itu berkembang melalui proses bertahap menuju perkembangan yang lebih baik.

Pemikiran filosof awal, Heraklitus, menjelaskan bahwa proses perubahan alami itu terjadi secara dialektis. Perubahan merupakan benturan dari unsur-unsur yang berlawanan dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya membawa kematangan dalam kehidupan yang lebih baik. Penjelasan interventif diawali dari pemikiran Plato yang mengangankan tatanan masyarakat yang sempurna (utopia). Guna mencapai tujuan itu, intervensi kekuasaan diperlukan untuk mengatur perkembangan yang lebih baik dan manusiawi. Kedua pemikiran ini selanjutnya mewarnai pemikiran-pemikiran berikut tentang perubahan masyarakat yang diharapkan di masa datang. Para pemikir penganut keyakinan perubahan non interventif dapat dibagi menjadi dua. Pendapat pertama, perubahan linier progressif itu terjadi karena kehendak kekuatan alam yang diluar jangkauan manusia. Masyarakat itu selalu berubah secara dinamis, yakni ada, berevolusi menjadi dewasa (matang) lalu hancur dan berikutnya tumbuh lagi seperti perubahan dalam mikro organisme (Medgley, 2005:59)

Charles Darwin dan Herbert Spencer (Ritzer, 1983:26, Midgley, 2005:61) serta pengikutnya merupakan pemikir yang mempercayai bahwa seleksi alam akan menyisakan masyarakat yang terbaik dan mampu bertahan. Oleh sebab itu usaha intervensi dalam proses perubahan yang dilakukan oleh negara menuju tercapainya kesejahteraan, hal ini justru mengganggu dan melemahkan dan akhirnya menghancurkan masyarakat itu sendiri. Keyakinan Darwin dan Spencer dibangun atas asumsi bahwa masyarakat itu merupakan subyek dari hukum alam. Pendapat kedua, perubahan linier progresif itu bukan semata karena hukum alam seperti bekerjanya mikro organisme, akan tetapi masyarakat itu berubah karena benturan kepentingan. Dasar pemikiran ini lebih menjelaskan pada sebab terjadinya perubahan, yang dibangun oleh sebuah logika dialektis. Seorang Sosiolog Islam Afrika di abad 14, Ibnu Khaldun, ia meyakini bahwa sebab perubahan itu karena aktivitas manusia. Penjelasannya mulai masyarakat nomaden sampai dengan masyarakat menetap, dijelaskan dengan perspektif konflik kepentingan antarsuku. Penjelasan seperti ini juga diulangi oleh para pemikir selanjutnya (Midgley, 2005:61)

Georg Hegel dan Karl Marx (Ritzer, 1983:15, Brewer, 2000:6, Medgley, 2005:63) meskipun keduanya berada dalam logika berpikir yang sama, keduanya memiliki perbedaan penjelasan tentang terjadinya perubahan sosial. Hegel menekankan bahwa sebab perubahan itu adalah benturan perkembangan ide manusia, yang diekspresikan melalui benturan antara tesis dan antitesis yang kemudian menyatu dalam sintesis. Namun antitesis yang dikemukakan oleh Karl Marx untuk membantah pemikiran Hegel adalah sebaliknya Bukanlah benturan ide yang menyebabkan perubahan itu, akan tetapi karena konflik kepentingan materi. Tesis yang diajukannya adalah justru ide itu berubah karena ada perkembangan materi yang berubah (Susetiawan, 2000:11).

Adam Smith ( Midgley, 2005:62, Rapley, 2007:15) merupakan orang yang pertama kali menyatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena aktivitas ekonomi manusia. Perubahan masyarakat dari masyarakat berburu dan meramu sampai dengan masyarakat maju, yang ditandai oleh industri manufaktur dan perdagangan asing, yang berakibat kepada kesejahteraan manusia, semuanya ini adalah akibat dari aktivitas ekonomi manusia. Perekonomian itu diatur oleh hukum alam sehingga menjadi sistem yang mandiri dan mengatur dirinya sendiri. Pada awal revolusi industri, Smith menentang apa pun ide intervensi pemerintah yang berlebihan terhadap para merkantilis, bagaimana pun intervensi pemerintah harus minimalis, yakni menyediakan layanan yang tidak disediakan oleh pasar.

Tokoh-tokoh ini semua melukiskan perubahan sosial dengan menunjukkan tahap-tahap perkembangannya, meskipun diantara mereka ada perbedaan cara penyampaiannya. Seluruh pemikiran Karl Marx mengkritik sistem ekonomi politik perkembangan kapitalisme liberal dimana basis pertarungan kepentingan materiil ini menghasilkan proses dehumanisasi. Dia hadir justru sebagai bentuk perlawanan dari para pemikir liberalis tentang perubahan sosial. Para pemikir penganut perubahan secara interventif ini secara tidak langsung merupakan sebuah antitesis terhadap pemikiran liberal. Intervensi pemerintah untuk mendorong perkembangan perekonomian sangat diperlukan. Kerjasama antara para aristokrat dan para borjuasi di Inggris pada awal revolusi industri justru memberikan bantuan kepada para merkantilis untuk mendorong perkembangan ekonomi. Para pemikir intervensionis ini bahkan menganjurkan bahwa pemerintah harus turun tangan untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Para pemikir intervensionis, seperti Jean Babtiste Colbert pada abad 17 di Perancis, Alexander Halmiton di Amerika dan Frederich List pada pertengahan abad 19 di Jerman menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah dalam membangun perekonomian dan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya intervensi negara juga meliputi bidang sosial untuk mengimbangi intervensi perkembangan ekonomi.

Di akhir abad sembilan belas, Otto von Bismarck mencanangkan asuransi sosial tenaga kerja untuk menjamin kesejahteraan mereka sekaligus untuk mendapat dukungan partai sosialis Jerman. Pemikir intervensionis ini juga berkembang selalu berhadap hadapan dengan para pemikir non intervensionis, John Maynerad Keynes merupakan pemikir neo-klasik yang mendukung pentingnya intervensionis. Pikiran ini menjadi legitimasi adanya negara kesejahteraan (welfare state) dan sejumlah intervensi pembangunan di negara berkembang oleh negara maju (Midgley, 2005:70).

Negara Kesejahteraan (welfare state) merupakan perwujudan para pemikir intervensionis dimana intervensi negara terhadap masyarakat akan membantu perkembangan ekonomi dan kesejahteraan mereka, meskipun ini mendapat kritik dari para neoliberal (Anderson, 2002:14). Pikiran mereka tidak menghapus negara kesejahteraan, akan tetapi para pemikir ini menyetujui intervensi negara kepada masyarakat hanya untuk mereka yang paling miskin (Midgley, 2005:62). Meskipun demikian halnya, kemunculan welfare state berbeda-beda di setiap negara (Rothstein, 2002:3). Perkembangan negara maju berlangsung dengan perdebatan tersendiri tentang kemajuan ekonomi politik dari dua pemikiran di atas. Bagaimana pun hasil perdebatan ini membuahkan hasil perbaikan kesejahteraan masyarakatnya hingga sekarang ini.

Pikiran interventif inilah jiwa dari pemikiran pembangunan yang berlangsung di negara berkembang. Keadaan yang berlangsung di negara berkembang agak berlainan. Intervensi negara dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat hasilnya berbeda. Program dan proyek pembangunan dalam kenyatannya lebih menguntungkan para agen pembangunan, baik pemerintah, bisnis maupun organisasi sosial, dari pada masyarakat pada umumnya (Tabb, 2001:65). Meskipun para neoliberalis ini tidak menyukai intervensi negara secara berlebihan dalam perkembangan masyarakat modern di Eropa dan Amerika, akan tetapi sikap intervisonis para neoliberalis ini lebih banyak dimainkan terhadap negara berkembang, yang membuat negara berkembang semakin tergantung pada pola pembangunan yang disponsorinya melalui pendanaan hutang luar negeri. Bagaimana pun ini semua dilakukan atas dasar kepentingan perluasan pasar produk industrial yang telah diciptakan.

Kebijakan pembangunan di negara berkembang banyak dicampuri agar mengikuti kepentingan mereka, yang dikaitkan dengan kebijakan hutang luar negeri. Ada dua skema yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan di negara berkembang, yakni melalui pemberian hutang dan yang lain melalui pendanaan hibah lewat NGOs internasional yang bekerjasama dengan NGOs nasional dan regional. Isu dan program pembangunan negara berkembang disesuaikan dengan konseptualisasi mereka (Edward, 2004:15). Oleh sebab itu pikiran neoliberalis yang menguasai perekonomian dunia dan yang tergabung dalam perusahaan atau korporasi sejagad (Multi National Corporation dan Trans National Corporation) mendanai dan sekaligus menentukan konsep pembangunan.

Edelman (2006:1) menyebutkan bahwa pembangunan itu adalah terminologi yang tidak stabil.

Is it an Ideal, an immagined future toward which institutions and individual strive? Or is it destructive myth, an insidious, failed chapter in the history of Western Modernity (Escobar 1995) Conventionally ”development” may connote improvement in well being, living standards, and opportunities. It may also refer to historical process of commodification, industrialization, modernization, or globalization. It can be a legitimizing strategy for states, and its ambiguity lends itself to discourse of citizen entitlement as well as a state control.

Setiap orang yang mendefinisikan pembangunan memang cenderung normatif, sesuatu yang diharapkan terhadap perubahan kekinian maupun dimasa depan. Namun jika pembangunan itu mengakibatkan keadaan buruk yang tidak diharapkan, tidak menghasilkan perbaikan masyarakat secara berarti. Demikan juga terjadi pengkutuban hasil pembangunan oleh sebagian kecil warga negara yang kekayaannya melimpah sedang sebagian besar warga negara menikmati sebagian sisa dari apa yang telah dinikmati oleh orang kaya, akankah definisi normatif itu selalu dipuja-puja?

Dalam realitas seperti ini maka orang mengatakan bahwa pembangunan adalah sebuah bentuk eksploitasi milik publik ke dominasi individu atau kelompok tentang hasil pembangunan. Hal yang sama juga bisa dikatakan bahwa pembangunan itu adalah dominasi Barat atas negara-negara berkembang yang semula adalah daerah koloni mereka. Kalau dulu koloni adalah tempat pengambilan bahan baku, hasil perkebunan dan berbagai tambang untuk perdagangan internasional, kini keberadaan yang dahulu adalah koloni, negara itu secara yuridis adalah negara merdeka, akan tetapi pada umumnya mereka secara sosiologis tidak merdeka karena kekayaan dan pasarnya sudah dimiliki oleh negara yang mendanai pembangunan negara tersebut. Kebanyakan konsep pembangunan yang berlangsung di negara berkembang adalah berasal dari konseptualisasi pendonor pembangunan.

Para pemikir generasi kedua tentang teori ketergantungan mengatakan bahwa pembangunan tidak akan membebaskan negara berkembang dari ketergantungan mereka terhadap negara maju. Industrialisasi negara berkembang hanya diraih oleh sebagian kecil negara, itu pun tidak muncul dari pembangunan negara berkembang akan tetapi itu berasal dari negara maju. Ini semua adalah maksud dari perusahaan di negara maju untuk mendapat perlindungan pasar di negara berkembang dengan cara mendapatkan buruh murah atau negara maju akan mengekspor teknologi industri padat modal ke negara berkembang, yang sedikit menciptakan tenaga kerja yang semuanya itu dilakukan oleh orang asing (Rapley, 2007:27). Di negara berkembang termasuk Indonesia, pembangunan adalah sebagai sebuah cara, sedang kesejahteraan adalah sebagai tujuan, faktanya telah terbelenggu atau terpasung oleh konstruksi kepentingan yang dibangun oleh negara maju. Siapa pun aktornya dalam masyarakat sipil, negara, bisnis dan organisasi sosial tidakberdaya (powerless) membangun kreativitas dalam perspektif pemikirannya sendiri. Ini adalah tantangan besar bagi Indosesia sebagai negara berkembang untuk mendapatkan kebebasan mengkonstruksikan sendiri kesejahteraan macam apa yang dipahami oleh masyarakat dan apa yang dibutuhkan, selanjutnya cara macam apa yang seharusnya dilakukan oleh para pihak untuk membangun bangsa sesuai dengan keinginan sendiri.

Kesejahteraan: Antara Konstruksi Organisasi Formal dan Institusi Sosial

Pembangunan, apa pun penjelasan ideologisnya, merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sengaja (intervention) dan terencana dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik dari kondisi kehidupan sebelumnya. Kondisi kehidupan yang lebih baik seperti apa yang diinginkan dalam proses perubahan itu, kata yang tidak pernah absen dari telinga setiap warga negara adalah kehidupan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, perdebatan tentangnya berkembang menjadi perdebatan ideologis tentang bagaimana cara pencapaian perubahan dan hasil dari proses perubahan itu sendiri, yang berhubungan dengan kualitas kehidupan manusia. Kalau perubahan yang diharapkan lebih baik itu adalah sejahtera sebagai sebuah kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, pertanyaan tentangnya adalah berdasarkan basis apa hidup sejahtera itu diletakkan, apakah sejahtera itu ditunjukkan oleh basis individu atau basis komunitas, atau bahkan keduanya (Goodin, 1988:363, Fitzpatrick, 2001:11).

Misalnya orang yang secara individual disebut kurang kecukupan dibanding yang lain dalam komunitasnya, bisa saja mereka merasakan hidup sejahtera karena komunitas dimana orang itu hidup menutup secara bersama-sama kekurangan mereka. Saling menjamin antara satu dengan lainnya dalam komunitas bisa mendatangkan perasaan sejahtera. Sebaliknya, orang yang secara individual kecukupan materi sedang komunitas tidak berurusan dengan kehidupannya, selalu tidak tenang karena khawatir kalau hartanya dirampok orang. Ini adalah sebuah kondisi yang menimbulkan perasaan ketidaksejahteraan. Perdebatan tentang kesejahteraan sengaja tidak disampaikan pada bagian ini sebab fokus utama bagian ini hendak menjelaskan tentang dominasi organisasi formal diluar masyarakat untuk mengkonstruksikan kesejahteraan dari pada institusi kesejahteraan yang berlangsung dalam masyarakat.

Rasa aman sekurangnya menjadi salah satu indikator yang menjadikan seseorang merasa sejahtera hidupnya. Singkat kata, di level mana kesejahteraan itu hendak diletakkan dalam sebuah keputusan politik, apakah hendak diletakkan pada kebijakan masyarakat (communitarian policy) atau kebijakan negara ( public and social policy). Artinya, rasa hidup sejahtera itu hendak dipikirkan atas konseptualisasi masyarakat itu sendiri sesuai dengan lingkungan sekitarnya, atau rasa hidup sejahtera itu ditentukan oleh keputusan politik negara yang indikatornya pun ditentukan oleh negara. Bisa saja terjadi, apa yang dirasakan oleh negara bahwa masyarakat kurang sejahtera oleh karenanya perlu intervensi program dan proyek pembangunan, akan tetapi apa yang dirasakan masyarakat bisa berbeda kebutuhannya. Misalnya masyarakat membutuhkan rasa aman dimana negara diharapkan mampu menjamin ketenteraman, tidak sering terjadi pencurian ternak peliharaannya, akan tetapi intervensi pembangunan justru menawarkan kredit ternak dengan bunga yang rendah. Masyarakat mengartikan sejahtera sangat kualitatif, yakni ada jaminan kemanan untuk mengamankan harta sapi mereka sehingga hidupnya tenang, akan tetapi negara justru sebaliknya, yakni pertambahan ternak sapi mereka yang diperoleh secara kredit sebagai indikasi semakin sejahtera hidup mereka. Sejahtera ditangkap sebagaimana memahami kemiskinan, yang diartikan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan.

Pertanyaannya, apakah ketidaksejahteraan masyarakat itu identik dengan kemiskinan? Kelihatannya ada asumsi menyamakan keduanya, meskipun kemiskinan itu dapat merupakan salah satu indikasi ketidaksejahteraan. Akhir dari semua jawaban ini adalah peningkatan pendapatan perkapita, meskipun indikasi mutakhir tidak hanya dilihat pendapatan perkapita, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan hidup minimum seperti kemampuan mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemenuhan nutrisi.

Guna pemenuhan kebutuhan minimum ini, pada akhirnya masyarakat juga harus memiliki sejumlah uang yang cukup untuk itu. Indikator batas garis kemiskinan yang digunakan secara universal adalah 2 $. Orang yang pendapatannya kurang dari 2$ perhari disebut orang miskin. Kalau ukuran kemiskinan seperti ini digunakan, maka orang berpendapatan rendah di negara maju bisa saja dianggap kaya di negara berkembang. Namun tidaklah demikian bahwa ukuran angka kemiskinan tersebut di atas hanyalah diperuntukkan negara berkembang dan negara belum berkembang. Ilmu pengetahuan telah menempatkan standar ganda dalam pengukuran kemiskinan antara negara maju dan berkembang (Chrossudovsky, 2003:30) Demikian halnya jika ukuran ini digunakan untuk melihat standar pemenuhan kebutuhan hidup per keluarga, ini menjadi sangat problematik. Menstandardisasi pengukuran angka kemiskinan tidaklah mudah, yang semuanya ini membuka ruang perdebatan untuk memahami konsep kemiskinan. Perdebatan itu sekurangnya menempatkan paham tentang kemiskinan absolut (universal standart) dan kemiskinan relative. Kalau kemiskinan absolut dan relatif masih menekankan pada ukuran materiil, meskipun pada kemiskinan relative orang miskin diukur dengan cara membandingkan dengan orang, kelompok lain atau orang yang tinggal di wilayah tertentu dengan wilayah lain, namun ada yang meletakkan konsep kemiskinan berdasarkan atas pandangan yang bukan bersifat materiil. Miskin dilihat dari kemampuan kreativitas seseorang atau lembaga untuk melakukan kerja guna pemenuhan kebutuhan hidup, meskipun hal ini tidak harus mengabaikan kebutuhan dasar (Levine and Rizvi, 2005:76). Walaupun pendapatan perkapita seseorang itu rendah, dapatkah serta merta mereka dikatakan tidak sejahtera hidupnya?

Kesejahteraan masyarakat, istilah yang sering digunakan dalam terminologi akademik adalah kesejahteraan sosial, mengalami pergeseran dalam pemahaman dan penggunaannya. Kesejahteraan sosial itu menunjuk kondisi kehidupan yang baik, terpenuhinya kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan spiritual (tidak cukup mengaku beragama tetapi wujud nyata dari beragama seperti menghargai sesama), kebutuhan sosial seperti ada tatanan (order) yang teratur, konflik dalam kehidupan dapat dikelola, keamanan dapat dijamin, keadilan dapat ditegakkan dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi. Midgley (2005:21) mengkonseptualisasikan dalam tiga ketegori pencapaian tentang kesejahteraan, yakni pertama, sejauh mana masalah sosial itu dapat diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh. Semuanya ini bisa diciptakan dalam kehidupan bersama, baik ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.

Tentu, semua ini dapat berbeda di tingkat kehidupan sosial satu dengan lainnya. Indikator ini juga tidak dapat digeneralisasikan. Dalam realitas keseharian, kata kesejahteraan sosial menjadi bergeser penggunaannya, yakni sebagai kegiatan philantrophy (amal), program layanan sosial, bantuan publik yang dilakukan pemerintah untuk orang miskin dan terlantar serta program pelayanan sosial dari organisasi sosial yang bersifat formal berbadan hukum. Ketika kesejahteraan sosial bergeser maknanya dari kondisi well being ke bentuk program layanan kesejahteraan sosial, lembaga publik menjadi sibuk berurusan membuat program pelayanan. Ketika program selesai dibuat dan diimplementasikan, keuangan bisa dipertanggungjawabkan maka selesailah sudah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Konsep kesejahteraan sosial menjadi spesifik dan sempit, yang menjadi klaim pekerjaan tertentu dari departemen tertentu pemerintahan di Indonesia, seolah-olah ini telah menjadi urusan Departemen Sosial atau Menkokesra. Dalam UU Kesejahteraan Sosial pasal 4, Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pasal 5 ayat 2, penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu diprioritaskan pada kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial (penyimpangan perilaku), korban bencana (bukankah yang terakhir ini sudah diatur di UU Penanganan Bencana?), korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi kegiatan rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Semua ini dominasinya sektor publik, yang akan memberi legitimasi atau sahnya perencanaan dan program kegiatan. Dalam konteks ini konsep kesejahteraan adalah dominasi keputusan organisasi formal yang dilakukan baik oleh organisasi publik (negara), masyarakat maupun organisasi ekonomi dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan bukan sebuah institusi kesejahteraan masyarakat (communitarian welfare) yang terpola dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Welfare pluralism pun menunjuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh organisasi formal yang tidak hanya terbatas pada organisasi publik melainkan juga organisasi sosial dan ekonomi. Ini semua adalah organisasi penyelenggara program layanan sosial organisasional, yang sering kali berdiri diluar masyarakat yang dilayani. Pada umumnya organisasi itu bukan menunjuk sebuah institusi kesejahteraan masyarakat yang telah lama ada dan terpola di dalam masyarakat itu sendiri. Pendek kata perumusan tentang sejahtera adalah dominasi kepentingan penyelenggaraan layanan bantuan sosial dari luar masyarakat yang dilayani, sedang masyarakat sendiri menempati posisi subordinat dalam merumuskan apakah dirinya sejahtera atau tidak. Perilaku sejahtera seperti ini lah menjadi solusi system kesejahteraan yang dilakukan oleh organisasi formal, termasuk negara (Schiller, 2008:255), yang mampu memberi pelayanan akan tetapi tidak mampu menciptakan kondisi. Pertanyaannya mengapa konseptualisasi hidup sejahtera lebih didominasi oleh organisasi penyelenggara pelayanan sosial? Jawaban atas pertanyaan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan relasional para pihak dalam masyarakat sipil (civil society), yang keberadaannya di negara berkembang banyak ditentukan oleh dominasi pandangan global yang berbasis pada paham neoliberal.

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, ukuran kuantitatif seperti kemiskinan dan kesejahteraan oleh para pihak merupakan kreasi pikiran penguasa global dalam memfasilitasi program dan proyek pembangunan. Misalnya pemberdayaan (empowerment), gender, justice dll merupakan istilah baru dalam proyek pembangunan, yang tercipta dari rezim pendanaan internasional. Para pihak di negara Indonesia, baik organisasi publik, sosial dan bisnis, dalam arena civil society adalah pelaku dan pengimplementasi konsep dan program pembangunan. Konsep kesejahteraan sebagai tujuan akhir pembangunan didominasi oleh organisasi formal, yang fungsinya sebagai pelaksana pelayanan sosial dari gagasan penguasa global. Kelompok masyarakat sebagai sasaran program, tetap saja sebagai obyek, yang kehilangan kedaulatan untuk menempatkan dan menyatakan diri mereka sendiri dikancah ruang pembangunan bangsa.

Negara Indonesia: Kepatuhan terhadap Para “Pebisnis Pembangunan”

Isu kemiskinan (poverty), kesejahteraan (welfare), demokratisasi, desentralisasi, kesamaan hak laki-laki dan perempuan (gender), pemberdayaan (empowerment), keadilan (justice), tata kelola (governance), kemanusiaan (humanity), anti privatisasi dan seterusnya merupakan reaksi dari realitas yang sedang berlangsung di negara berkembang. Pada umumnya negara berkembang semasa membangun menghasilkan pembangunan yang tidak banyak membuahkan kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia hal ini ditandai dengan tingkat kesenjangan, baik terjadi antarpenduduk maupun antarsektor (Pogge, 2002:2, Sumodiningrat, 2006 :30-31).

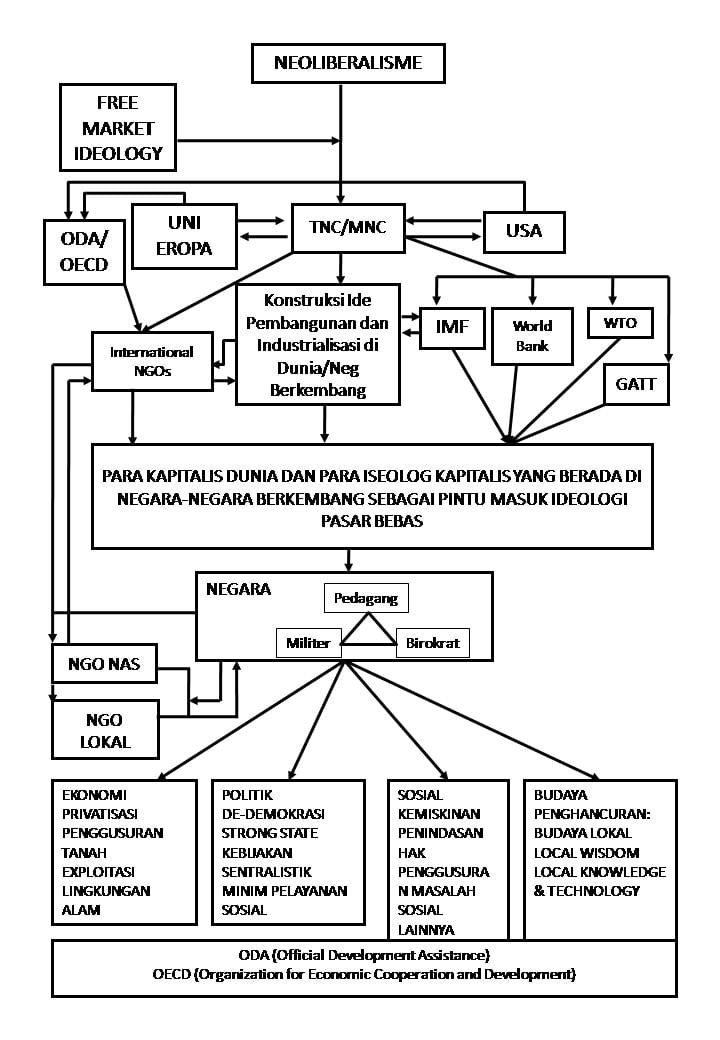

Diagram ini dikreasikan sendiri oleh penulis dengan mengambil bahan dari Yayasan Cindelaras dan hasil pemahaman penulis dari presentasi George Junus Aditjondro saat presentasi bedah buku Dewa Dewa Pencipta Kemiskinan.

Kritik NGO internasional terhadap berbagai isu seperti demokratisasi, privatisasi, ketidakadilan, ketimpangan, kerusakan lingkungan dan seterusnya di negara berkembang, yang bekerjasama dengan NGO nasional, adalah lebih banyak didanai oleh lembaga-lembaga bantuan internasional seperti USAID, AUSAID, SIDA dst. Ini adalah kaki kiri mereka, sedang kaki kanannya mendanai dengan skema hutang untuk mendorong negara berkembang agar menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pasar bebas, privatisasi, dan explotasi sumber alam besar-besaran dengan minim pelayanan sosial, sebab besarnya pelayanan sosial identik dengan pemborosan.

Para pelaku ekonomi lebih suka dengan perdagangan import yang menguntungkannya. Mereka kelihatannya tidak berkehendak mendorong kelahiran teknologi dan perkembangan industri lokal yang dirasa tidak banyak untungnya. Dalam posisi ini, para pihak (stakeholders) yakni baik negara, NGOs dan pelaku bisnis terasa takberdaya melawan konstruksi neoliberal yang semakin menguasai dunia, atau mungkin saja bahwa mereka adalah bagian dari neoliberalisme (komprador) itu sendiri. Mereka adalah pelaku bukan konseptor kegiatan, yang mengalir dan mengikuti kehendak kepentingan prisip ekonomi politik neoliberal. Ini semua menjadi sangat kuat ketika perguruan tinggi menjustifikasi perilaku pasar bebas, berusaha keras mengikuti arus internasionalisasi, privatisasi pendidikan, mendapatkan label ISO sebagai derajad kebanggaan tertinggi dari sebuah universitas di Indonesia. Perilaku kebijakan untuk pembangunan bangsa diwarnai oleh aktor yang sangat patuh terhadap prinsip neoliberalisme.

Seluruh investasi negara maju dan pengumpulan dana masyarakat melalui pajak, yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan di negara berkembang, mendulang keuntungan yang luar biasa besar dari bisnis pembangunan. Bank dunia dan IMF mendapatkan keuntungan dari bisnis peminjaman, sedang NGO internasional mendapat untung besar dari bisnis bantuan. Di negara berkembang dimana negara itu sedang membangun infrastrukturnya seperti membangun dam, irigasi, jalan raya, pembangunan jembatan, pembangkit tenaga listrik, pembangunan rel kereta api, pelabuhan, pangkalan udara, pemberantasan hama, pabrik bibit, pabrik pupuk, bangunan sekolah, hotel, sarana kesehatan, peternakan, pabrik semen, proyek keluarga berencana, pembangunan rumah sakit, perbaikan institusi, perencanaan pembangunan nasional dll, semuanya itu tidak lepas dari bisnis pembangunan mereka yang dikelola oleh Bank Dunia, IMF dan berbagai lembaga keuangan internasional lainnya seperti ODA (Official Development Assistance) yang dananya berasal dari kurang lebih 18 negara maju (Hancock, 2005:94).

Salah satu contoh, dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di negara berkembang, FAO melibatkan diri secara langsung dengan memberikan bantuan tenaga ahli, mengembangkan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan dan mempraktekkan teknologi baru di bidang pertanian. Hampir semua lembaga internasional merupakan alatnya kapitalisme neoliberal. Organisasi internasional seperti ini memiliki kuasa yang sering kali membuat negara berkembang tidakberdaya. Mereka melakukan kontrol, jika dibantah maka solidaritas lembaga-lembaga internasional ini segera menghukum pembangkangan mereka. Ketika Amerika Serikat memerintahkan bahwa negara berkembang harus menghapus berbagai subsidi yang berlebihan, meniadakan pembatasan-pembatasan perdagangan maka negara maju lainnya seperti Perancis, Jerman, Jepang dan Italia juga akan meneriakkan suara yang sama. Negara negara ini akan mengikuti kepemimpinan Bank Dunia dan IMF. Jika ada negara berkembang yang menentang kebijakan baru mereka maka keduanya akan melakukan penekanan yang sama. Demikian juga lembaga keuangan lainnya juga akan melakukan tekanan yang sama termasuk negara-negara kaya (Chosssudovsky, 2003: 103, Hancock, 2005: 93-131).

Oleh sebab itu, sebagai salah satu contoh, pembangunan pertanian di Indonesia yang dikenal dengan Revolusi Hijau, sejak awal pembangunan itu dimulai telah dikawal oleh FAO, baik secara konseptual maupun teknis. Pembangunan komersialisasi pertanian melalui revolusi hijau itu promosinya adalah meningkatkan produksi, peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan untuk memberantas kemiskinan. Seluruh model produksi lama telah dibongkar, baik mulai dari cara produksi, alat produksi sampai dengan hubungan produksinya. Tidak hanya sebatas pada model produksi, konseptualisasi kemiskinan dan kesejahteraan pun juga bergeser kearah konseptualisasi materiil semata, yang dibimbing oleh para ahli yang didatangkan dari negerinya para “pangeran pebisnis pembangunan” (the lords of development business). Pertanyaannya, apa yang telah diperoleh oleh para petani dari usaha pembangunan pertanian yang sudah berlangsung selama hampir empat puluh tahun?

Program pembangunan pertanian dengan Panca Usaha Tani, yakni pengolahan tanah dengan traktor, penggunaan bibit unggul produksi pabrik, pengunaan pupuk unorganik, pemberantasan hama dengan pestisida dan pembangunan irigasi yang menelan biaya sangat besar, biaya ini bukan hanya finansial melainkan juga biaya sosial ekonomi yang harus dipikul oleh masyarakat. Biaya yang bersifat materiil adalah jelas, semua alat produksi itu adalah alat produksi baru yang diperoleh oleh petani dengan cara membeli. Hal lain yang tidak terasa adalah hilangnya teknologi lokal yang semula dimiliki oleh petani dengan cara membuat sendiri seperti penyemaian bibit dan bukan membeli bibit, baik varietas benih padi yang semula banyak sekali variasinya kini telah lenyap. Kalaupun itu sekarang masih ada, jumlahnya sedikit, yakni benih yang dikembangkan oleh para petani tertentu sebagai reaksi kegagalan pembangunan pertanian tanaman pangan padi.

Benih tanaman selain padi seperti jagung dan kedelai menjadi langka. Benih baru berdatangan dari luar negeri. Pada umumnya petani mengadopsi sistem baru ini dengan beban biaya yang cukup tinggi sebab semua alat produksi itu harus dibeli. Ironisnya, biaya produksi semakin mahal, meski ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi, akan tetapi pendapatan petani juga tidak meningkat. Tanaman pangan padi tidak akan mungkin menguntungkan petani sebab padi harus dipertahankan murah oleh pemerintah untuk memelihara stabilitas politik dan keamanan serta menjaga radikalisasi sosial bagi mereka yang kekurangan makan. Pembangunan pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, kini pemenuhan bahan pangan banyak dipenuhi dengan cara import, misalnya bawang putih (90%), susu (70%), kedelai ( 70%), garam (50%), gula (30%), daging sapi (25%), jagung (10%), beras (3,5%) (Maksum, 2009).

Ironisnya lagi berbagai bahan mentah yang telah diproduksi, selanjutnya diekspor. Kecenderungan untuk mendorong tumbuhnya industri sendiri sangat rendah sebab lebih menguntungkan berdagang dari pada berindustri. Misalnya antara lain minyak sawit, karet, cokelat, minyak bumi, Indonesia memasuki pasar export, namun kebutuhan ban mobil, bensin dsb, Indonesia harus import. Mulai perkebunan sampai tambang potensi exportnya besar, demikian juga kebutuhan produk industrial dari barang yang siap dikonsumsi diperoleh dengan cara import. Prinsip pencapaian pertumbuhan ekonomi tidaklah mutlak dilakukan dengan cara membuat industri manufaktur sendiri, melalui perdagangan dapat juga memberi kontribusi besar untuk perkembangan ekonomi. Namun ini semuanya lebih banyak menguntungkan para pedagang dari pada masyarakat pada umumnya. Hilangnya kedaulatan semakin tampak jelas bahwa bangsa ini adalah bangsa yang pemimpinnya patuh terhadap para “pangeran” pebisnis pembangunan. Di era pembangunan yang mendorong berkembangnya industri, negara Indonesia tidak menghasilkan para industriawan akan tetapi mencetak lebih banyak para pedagang atau para usahawan instant yang pekerjaannya lebih banyak pemburu rente.

Kini telah mulai berkembang pertanian organik (organic farming) yang dilakukan oleh petani. Pertanyaannya, apakah cara pertanian ini merupakan sebuah ide resistensi dari pembangunan pertanian yang tidak menguntungkan petani selama periode pembangunan, atau cara ini juga merupakan ide dari negara maju sebab mereka telah mengembangkan jenis makanan yang tidak banyak tercemar oleh bahan kimia karena tuntutan pasar? Ini perlu kajian yang lebih dalam. Apa yang diimpikan untuk mendorong lahirnya kembali kedaulatan petani dalam pertanian organik, ternyata tak sepenuhnya ide perlawanan, akan tetapi ide kebutuhan pasar bebas juga. Meskipun itu didorong oleh kehendak pasar akan tetapi prinsip kedaulatan masih terjaga.

Guna membantu meringankan biaya produksi pertanian pangan, pemerintah telah memberikan subsidi pupuk melalui pabrik pupuk. Subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah kepada petani juga tidak dinikmati oleh para petani. Para pengusaha perkebunan besar dapat memperoleh pupuk murah dari perusahaan yang seharusnya diberikan kepada petani. Ini lah kesulitan petani, ketika musim tanam tiba, sering kali tidak tersedia pupuk di pasaran dan kalau toh ada, harganya mahal. Fakta seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah bukan mensubsidi petani gurem akan tetapi mensubsidi pengusaha perkebunan besar.

Ini semua bukan hanya persoalan Indonesia, pernyataan Norman Uphoof, Milton J. Esman dan Anirudh Krishna (1998) dalam pengantar buku yang ditulis, yakni Reasons for Success, Learning from Instructive Experience in Rural Development, perlu disimak:

The majority of failure in rural development project and programs stem not, we are convinced, from any intrinsic incapacity among rural people but rather than from ways that governments, donor and international agencies, and some nongovernmental organizations usually proceed

Pembangunan sektor industri manufaktur untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebesar besarnya, sebagi konsekwensi komersialisasi pertanian tidak tumbuh dengan baik. Akibat selanjutnya adalah banyak angkatan kerja muda di desa bergeser ke kota dengan demikian bertambahnya pengangguran di kota tidak dapat dielakkan. Kalau dilihat dari angka pengangguran terbuka secara keseluruhan di Indonesia termasuk rendah (8,81%) per tahun. Akan tetapi jika angka pengangguran dilihat juga bagi mereka yang berstatus setengah pengaggur atau mungkin pengagguran musiman maka jumlahnya akan menjadi lebih besar dari itu.

TABEL. 2

ANGKA PENGANGGURAN DI INDONESIA

1999-2008

|

TAHUN

|

TOTAL

|

|

JUMLAH JUTA

|

%

|

|

1999

|

6,03

|

6,36%

|

|

2000

|

5,81

|

6,07%

|

|

2001

|

0,08

|

8,10%

|

|

2002

|

9,13

|

9,06%

|

|

2003

|

9,53

|

9,50%

|

|

2004

|

10,25

|

10,14%

|

|

2005

|

10,85

|

10,30%

|

|

2006

|

11,10

|

10,40%

|

|

2007

|

10,55

|

9,75%

|

|

2008

|

9,43

|

8,39%

|

|

Rata-rata 10 tahun terakhir

|

8,27

|

8,81%

|

Sumber data : BPS (1999-2008)

Akibat dari semua ini, solusi utama tentang kesejahteraan materiil dari hasil bekerja di berbagai sektor tidak banyak diperoleh oleh masyarakat. Dari segi ekonomi, sektor usaha yang menawarkan sebanyak banyaknya kesempatan kerja jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk pencari kerja. Kemunculan pekerjaan sektor informal yang semakin banyak adalah akibat dari tidak berkembangnya sektor riil yang diharapkan banyak menampung tenaga kerja. Jika kesejahteraan dan kemiskinan itu semata-mata dilihat dari ukuran materiil maka persoalan kemiskinan dan kesejahteraan hanya akan menjadi obyek pembangunan. Proyek pengentasan kemiskinan merupakan bentuk intervensi negara akibat ketidakmampuannya mendorong tumbuhnya sektor industri riil yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Siapa yang diuntungkan dari kreativitas program pengentasan kemiskinan guna mencapai hidup sejahtera? Program program pembangunan itu dirancang baik indikator keberhasilannya maupun ukurannya ditentukan oleh organisasi formal yang menangani kemiskinan. Sejauh pengamatan penulis, kelihatannya belum ada indikator dan ukuran tentang kemiskinan maupun ukuran tentang kesejahteraan yang didefinisikan menurut masyarakat itu sendiri, lalu diadopsi oleh program pemerintah. Kalau hal itu dilakukan, ada kemungkinan bisa menggagalkan bisnis pembangunan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa implikasi pembangunan seperti ini? Model pembangunan yang menekankan pencapaian ukuran materiil untuk menentukan kesejahteraan, dengan tidak terasa, telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat sama artinya dengan memberikan sesuatu yang bersifat materiil kepada masyarakat, sebuah pendekatan yang sangat bersifat filantrofis.

Seorang pemimpin politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam pemilu pun melakukan hal yang sama, yakni mengobral uang (money politics) untuk mendapatkan dukungan. Money politics seperti ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang seringkali memunculkan political violence, yang menghambat stabilitas ekonomi (Kerbo, 2006:120). Kalau sekarang masyarakat selalu menuntut pembangunan fisik maupun uang terhadap siapa saja yang datang untuk memfasilitasi pembangunan, ini akibat pembangunan yang salah urus dari para pemimpinnya. Selanjutnya, cara pemimpin untuk mendapatkan simpati dari masyarakatnya adalah dengan cara transaksional, setelah transaksi selesai, urusan pemimpin adalah mencari sesuatu untuk dirinya sendiri sebab biaya materiil yang dikeluarkan untuk dipilih oleh rakyat sangat besar jumlahnya. Jika cara ini terinstitusionalisasikan menjadi sebuah kebudayaan, kepemimpinan nasional akan diperoleh dengan cara transaksional materiil. Pada tingkat ini, bangsa Indonesia akan mendapatkan pemimpin nasional yang lebih bersifat pedagang dari pada negarawan.

Kesejahteraan: Sebuah Konstruksi Komunitas

Sebelum sampai pada uraian tentang bagaimana antara negara dan pada umumnya masyarakat untuk memandang kesejahteraan, perlu disimak beberapa contoh negara lain. Dibalik kemajuan sebuah bangsa yang selalu diukur oleh ukuran yang serba materiil, terutama negara-negara Eropa, Andorra merupakan sebuah negara kecil yang terletak antara Perancis dan Spanyol, sebelah timur pegunungan Pyrenees. Negara ini rara-rata tingkat harapan hidup (life expectancy) penduduknya 83.5 tahun dan beberapa dari mereka hidup hingga 90 tahun. Negara ini sudah tujuh abad tidak pernah konflik dengan negara luar dan oleh karenanya tidak memiliki tentara. Penduduknya gemar berolah raga, memelihara udara bersih, makan sedikit daging atau daging yang tak berlemak, banyak makan sayuran, mengkonsumsi minyak zaitun dan memelihara kesehatan yang baik. Barang kali salah satu rahasia hidup adalah tingkat strees yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30% ada faktor genetis yang menyebabkan hidup panjang, namun 70% diperkirakan dari gaya hidup (lifestyle) mereka. Negara yang dilihat terisolasi dari negara Eropa itu penduduknya sangat damai. Setelah dewasa orang hidup harus berpasangan dan harus menjaganya, memiliki kewajiban membantu satu dengan lainnya, memiliki hak yang sama untuk menjamin ketahanan sosial (Henley, 2008, BBC News)

Ini tidak hanya terjadi di satu negara melainkan juga terjadi dalam beberapa masyarakat dibeberapa negara. Di Sardinia Itali, di Okinawa Jepang dan di Loma Linda California AS, adalah contoh dimana terdapat penduduk yang rata-rata hidupnya berumur panjang di atas 80 tahun. Dari beberapa wilayah yang terpisah ini umumnya terdapat kebiasaan yang serupa, meskipun ada perbedaan latar belakang dan keyakinannya. Rata-rata rahasia hidup berumur panjang itu karena gaya hidup mereka. Pada umumnya mereka hidup dengan gaya tradisional, mengutamakan keluarga, ramah dengan orang lain, menghargai antar sesama atau mencintai sesama dan mengutamakan pergaulan dalam kehidupan, selain itu juga tidak pernah menggerutu. Pada umumnya mereka gemar berolahraga dan berkegiatan. Merawat dan memelihara orang tua dalam satu keluarga dan bukan mengirimkannya ke rumah jompo. Mereka pada umumnya gemar makan sayuran dan buah-buahan dan tidak merokok, bahkan orang Lomba Linda di Kalifornia hidup dengan tidak menyantap daging sapi, kambing dan babi yang dianggap tidak suci menurut Agama Advent Hari Ketujuh. Orang Okinawa, agama menjadi bagian penting meskipun agama yang dianutnya berbeda dengan orang Lomba Linda, yakni berkeyakinan Khong Hu Cu (National Geographic Indonesia: 2005).

Tingginya harapan hidup merupakan salah satu indikasi kesejahteraan. Apa yang dapat dipetik dari pelajaran mengenai masyarakat dibeberapa negara ini? Sejahtera bukan lah satu satunya diukur atas capaian materiil. Kalau dilihat dari apa yang telah dicapai oleh penelitian tentang beberapa masyarakat tersebut di atas, sejahtera juga dipahami secara sosial, psikologis, hiegenis, dan terpeliharanya kebugaran tubuh (George, 1995:1). Dari segi sosial, mereka ramah dengan orang lain, mengutamakan keluarga dan menghindari konflik. Meskipun tidak tampak dari cerita di atas, kemungkinan keadilan distributive (just distribution) menjadi komponen yang dipertimbangkan juga. Secara psikologis, mereka diikat oleh keyakinan dan tidak menggerutu. Secara hiegenis, makanan yang dikonsumsi tidak mengandung unsur lemak tinggi, secara fisik, mereka pada umumnya tidak pernah berhenti berkegiatan dan berolah raga. Orang-orang ini hidup dalam masyarakat, yang tidak terpengaruh oleh kehidupan modern. Kalau disimak, mereka pada umumnya memiliki cara perumusan sejahtera yang amat berbeda dengan ukuran sejahteranya konstruksi modernitas dimana kesejahteraan itu lebih banyak dilihat dari pemenuhan kebutuhan materiil yang dikonstruksikan oleh pasar.

Barangkali rasa sejahtera seperti ini, dilihat dari pandangan masyarakat modern, merupakan cara hidup tradisional sebab banyak hal yang sulit diukur secara kuantitatif sebagaimana pencapaian kesejahteraan secara individual dengan ukuran materiil. Bagaimana ketenteraman, pemahaman keyakinan hidup, keramahan dan sikap tidak menggerutu dalam kehidupan adalah menjadi bagian perasaan yang terdalam dalam hidup sejahtera. Indikator seperti ini kemungkinan besar terdapat juga dalam masyarakat Indonesia meskipun kehidupan seperti ini adalah bagian yang tersisa dari kehidupan masa lalu. Cara hidup seperti ini sangat lazim dalam masyarakat tradisional di desa, dimana tidak ditandai oleh gaya hidup kelimpahan materiil dan sangat sederhana. Komunitas memegang peranan penting bahwa kesejahteraan seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana komunitas mengelola institusi kesejahteraan yang menjamin para anggotanya. Pada masa lalu desa-desa di Jawa memiliki lumbung padi. Lumbung ini menjadi cadangan pangan bagi penduduk desa tatkala paceklik terjadi. Lumbung padi yang dihimpun dari pengumpulan padi setiap penduduk esensinya adalah ketahanan komunitas, yakni kedaulatan pangan (food sovereignity) sekaligus adalah ketahanan pangan (food security) bagi penduduk desa. Tentu dalam kehidupan bersama, desa selalu memiliki institusi resolusi konflik. Harmoni menjadi bagian yang didambakan untuk memahami kesejahteraan. Saling menjamin antartetangga jika terjadi kesulitan. Konsep Patron-Klien (pattern client relationships) dalam konseptualisasi pikiran materiil dan individualis adalah sebuah bentuk eksploitasi dari patron ke klien, namun institusi seperti ini adalah hubungan yang saling menjamin antara pemilik tanah luas dan tak bertanah (landless). James C. Scott (1976:41) mengatakan bahwa keduanya saling memiliki kewajiban moral (moral obligations), seperti orang yang numpang tinggal ditanahnya orang kaya “ngindung” memiliki kewajiban moral terhadap yang ditumpangi, demikian sebaliknya.

Di tengah masyarakat Indonesia yang sedang berubah dimana kesejahteraan ditentukan atas ukuran individual yang ditandai oleh peningkatan pendapatan dan pemilikan, institusi kesejahteraan yang berbasis komunitas (community welfare) dalam beberapa hal masih tampak di pedesaan maupun kampung pinggiran kota. Kerangka ini tidak dapat ditangkap oleh kerangka organisasi formal pelayanan kesejahteraan sosial (Narayan, 2007:141). Institusi itu antara lain adalah kematian, sakit, hajatan dan berbagai bentuk kegiatan untuk kepentingan bersama yang dipikul secara bersama-sama. Perilaku sosial seperti ini juga diamanatkan oleh agama sebagai kepedulian terhadap kemanusiaan (Barusch, 2005:131)

Misalnya kematian, sekarang ini orang mati pun harus membayar ketika hendak dikuburkan. Biaya yang dikeluarkan oleh sanak keluarga mulai dari bedah bumi sampai dengan menjamu para pelayat tidak bisa lepas dari biaya ekonomi dari para keluarga. Namun orang yang meninggal tatkala mereka masih hidup telah mengasuransikan hidupnya kepada komunitas dengan cara ikut menyumbang ketika ada tetangganya yang meninggal. Ini lah yang disebut dengan community insurance (Banerjee, 2006:369). Dalam struktur masyarakat modern yang berbasis kepada kepentingan individu, kegiatan seperti ini ditangkap sebagai kegiatan pemborosan. Orang ketika dilihat dari ukuran materiil adalah miskin namun dalam kehidupan sosialnya masih membagi-bagikan apa yang dimiliki untuk menjamin keberlangsungan komunitas (shared poverty). Konsep membagi kemiskinan dikemukakan oleh salah satu Indonesianis, yakni Clifford Geertz yang menyoroti tentang perkembangan masyarakat Indonesia saat memasuki modernisasi dimana perubahan itu ditunjukkan ada perkembangan namun perkembangan itu tidak menunjukkan peningkatan (involution). Tentu, kerangka konseptualnya untuk menyebutkan shared poverty terhadap perkembangan masyarakat Indonesia karena ia melihatnya dari cara pandang capitalist mode of production.

Keluarga besar yang diikat oleh komunitas masih berlangsung ditengah perkembangan masyarakat yang sudah mulai individualis atas konstruksi kapitalisme. Keluarga besar, dalam pengertian ikatan komunitas ini, merupakan institusi yang membawa masyarakat itu tetap exist, meskipun banyak pihak dalam institusi kesejahteraan modern menganggapnya komunitas itu miskin. Salah satu contoh masyarakat Gunung Kidul, ketika mereka menengok sanak keluarganya atau tetangganya yang sedang menderita sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mereka tidak membawa roti, buah buahan atau sejenis makanan lain seperti layaknya orang kota sebagai kepedulian untuk ikut sependeritaan. Mereka satu persatu menyisihkan uangnya untuk diberikan kepada sisakit atau keluarganya. Ini adalah sebuah rasionalitas dimana penderitaan dipikul secara bersama-sama oleh anggota komunitas. Kiranya banyak hal yang ditegakkan oleh komunitas ini sebagai sebuah institusi kesejahteraan.

Bagi anak-anak desa atau kampung biaya pendidikan seringkali juga dibantu oleh keluarga yang mampu. Pada pedagang kecil, kemajuan usaha kalau diukur dari pertambahan akumulasi keuntungan materiil yang diperoleh, barang kali ini tidak akan tampak, sejak dulu berjualan untuk mempertahankan kehidupan hanya itu itu saja, akan tetapi kemampuan mereka untuk menyekolahkan anak, membiayai kesehatan, ketika sakit, adalah bentuk akumulasi kapital sosial (sosial capital) dan bukan diwujudkan sebagai kapital materiil. Kiranya tidak hanya terjadi di Okinawa, Sardina dan Loma Linda bahwa tingkat harapan hidup masyarakat itu tinggi, melainkan juga sebagian orang-orang desa di Indonesia yang hidupnya panjang karena kesederhanaan gaya hidup masih banyak jumlahnya. Ini perlu kajian sampai seberapa jauh kesederhanaan mereka memberikan kontribusi terhadap life expectancy. Mereka adalah orang orang yang hidupnya tidak terlalu terpengaruh oleh keinginan yang disuguhkan oleh pasar. Sekarang ini, pekerjaan di sektor pertanian diisi oleh para petani yang usianya lanjut. Meskipun demikian, mereka masih mencangkul, merokok walau pun usianya sudah 80 tahun. Sebuah realitas yang perlu diperhatikan, institusi kesejahteraan yang dijamin oleh komunitas itu menyediakan indikator sosial seperti ketenteraman, asuransi sosial, ketahanan sosial dalam keluarga dan komunitas.

Perubahan gaya hidup materiil dan lebih individualis dialami oleh ibu-ibu muda yang memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Meskipun rentan perlindungan ketenagakerjaan, ini tidak menyurutkan tekadnya menjadi TKW keluar negeri. Tentu hasil ekonomi yang diperoleh jauh lebih baik dibandingkan dengan bekerja di Indonesia. Kiranya tidak sedikit bagi para ibu yang telah mampu membangun rumahnya. Kepergian kerja dalam waktu lama juga ada biaya sosial yang harus dibayar (social opportunity cost), yakni keretakan berumah tangga, perceraian, perselingkuhan ketika para suami ditinggal istri, anak-anak mereka frustrasi dan terjerumus narkoba. Apakah ini sebuah indikasi hidup sejahtera? Kebutuhan materi sudah tentu tidak bisa diabaikan, akan tetapi well being bukan satu satunya ukuran materiil, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan kebugaran fisik menjadi bagian yang terdapat di dalamnya.

Pada umumnya kondisi kehidupan seperti ini dalam masyarakat Indonesia justru menjamin asuransi sosial yang seharusnya dipikul oleh negara. Dapat dibayangkan, seandainya kondisi seperti ini tidak ada, ditengah krisis ekonomi yang berakibat pada rasionalisasi ketenagakerjaan diperusahaan besar, radikalisasi sosial akan mengakibatkan stabilitas sosial politik akan goncang ketika negara tidak mampu mengatasi pemutusan hubungan kerja. Keuntungan terbesar dari kondisi kehidupan masyarakat tradisional yang tersisa masih mampu menjamin sanak keluarga untuk hidup bersama ketika ada pemutusan hubungan kerja. Mereka pulang ke desa masih disapa dan diterima untuk sementara waktu sebelum mendapat pekerjaan baru. Tentu ini akan sulit di negara maju karena negara harus melakukan intervensi besar-besaran untuk biaya sosial disaat terjadi krisis.

Kebebasan (freedom) dan Pencapaian Pembangunan Sosial

Kelihatannya belum banyak orang mendiskusikan pembangunan sekaligus dengan apa yang hendak dicapainya. Sebagaimana dikemukakan di atas, pemikiran konvensional tentang pembangunan tidak melepaskan diri dari identifikasi bahwa pembangunan itu identik dengan pertumbuhan pendapatan nasional bruto, munculnya tingkat pendapatan penduduk, tumbuhnya industrialisasi dan teknologi atau modernisasi sosial. Akan tetapi apakah ketika pencapaian pendapatan nasional itu tinggi atau pendapatan masyarakat itu tinggi, hal ini telah identik dengan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bukan berarti semua diatas itu tidak penting, namun ketika realitas sosial menunjukkan sebaliknya kemungkinan kesalahan macam apa yang perlu direfleksi?

Bila kesejahteraan itu adalah tujuan akhir dari perkembangan masyarakat maka pembangunan adalah cara pencapaiannya. Dua kata ini sering dibicarakan secara terpisah, pembangunan lebih menunjuk pada persoalan teknis (instrument) bagaimana mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar mereka maju sedang kesejahteraan menjadi terminologi tertentu yang artinya tidak lebih dari kegiatan pelayanan masyarakat sebagaimana di kemukakan di atas. Oleh sebab itu kesejahteraan macam apa yang dikehendaki oleh sebuah komunitas, selanjutnya cara pembangunan macam apa yang dilakukan untuk memfasilitasi mereka. Ketika keduanya itu tidak menjadi kesatuan logika berfikir maka masing-masing berdiri sendiri sendiri untuk kepentingan praktis. Artinya, pembangunan berdiri sebagai rasionalitas instrumental tanpa mengindahkan nilai (value) macam apa yang hendak dicapai dan dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Demikian pula tentang kesejahteraan, tidak disadari bahwa keberadaannya sebagai sebuah nilai yang ingin dicapai adalah kehilangan “ruh” sehingga terjebak dalam rasionalitas instrumental juga. Sejahtera seolah sebuah ukuran materiil tentang pencapaian dan mengabaikan pencapaian tujuan non materiil. Sejahtera bukan lagi menunjuk keadaan masyarakat yang mampu memperoleh atau mendapatkan kenikmatan dalam dunia kehidupan baik materiil maupun non materiil menurut dirinya sendiri.

Absennya logika berfikir seperti ini dalam sebuah negara yang sedang membangun membuat negara itu kehilangan eksistensi sebagai sebuah bangsa, sebab pembangunan yang dilakukan tidak terasa adalah sebuah alat kepentingan dari prinsip perluasan pasar dari perkembangan negara maju. Keadaan seperti ini menunjukkan sebagai sebuah pembangunan yang terperangkap (development trapped). Disebut terperangkap karena pembangunan itu ternyata menguntungkan orang lain dan bangsa yang sedang membangunan itu tidak lebih sebagai perluasan pasar mereka. Relasi antara pembangunan dan kesejahteraan tidak hanya sekedar hubungan relasional tanpa membawa prinsip nilai yang dijadikan sebagai guiding perspective dalam proses perubahan. Amartya Sen (2000) meletakkan kebebasan (freedom) sebagai prinsip nilai sebagaimana di kemukakan di atas.

Selanjutnya, Sen menyebutnya agensi atau aktor yang mendapat kemerdekaan atau kebebasan itu adalah individu. Kemerdekaan individu (individual freedom) adalah sebagai komitmen sosial (social commitment) yang menjadi dasar untuk memahami hubungan antara pembangunan dan kesejahteraan. Perluasan kebebasan individu dilihat sebagai pencapaian tujuan utama, sedang perluasan kebebasan itu dilihat juga sebagai instrument utama pembangunan. Pembangunan itu terdiri dari pemusnahan bermacam-macam tipe ketidakbebasan yang tinggal di sanubari orang (people) dengan sedikit pilihan dan minimnya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Pemusnahan ketidakbebasan substansial itu adalah konstitutif pembangunan. Hemat penulis kebebasan manusia adalah sebagai nilai pembangunan yang menonjol. Kurangnya kebebasan untuk mencapai kesempatan ekonomi, kebebasan politik, kekuatan sosal termasuk kurangnya pencapaian kesehatan yang baik pendidikan yang baik adalah bentuk kemiskinan pembangunan. Sebagai ilustrasi hubungan antara pendapatan dan kebebasan individual untuk menentukan hidup lebih panjang dan lebih baik. Ini bukan berarti bahwa tingkat GNP yang tinggi pada suatu negara terjadi harapan hidup yang lebih baik ditingkat individu. Misalnya Brasil adalah lebih kaya, yakni dengan GNP tinggi dan pendapatan perkapita individunya juga tinggi dibandingkan dengan negara seperti Sri Langka, Cina dan India, namun negara negara ini bahkan memiliki tingkat harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan di Brasil. Di tingkat ini pendapatan bukan sebagai penentu untuk menentukan well being, akan tetapi kebebasan individu itu sendiri untuk menentukan well being sehingga tingkat harapan hidup itu tinggi. Pendek kata pembangunan itu adalah pemusnahan ketidakbebasan yang membuat penduduk terbelenggu.

Sen tidak melihat negara, organisasi sosial dan pelaku bisnis sebagai aktor yang berhubungan langsung dengan kondisi yang membuat mereka tidak bebas dan ketergantungan. Hubungan antara para pihak dalam sebuah negara berkembang dengan negara maju dapat dianalogikan dengan pemikiran ini. Negara berkembang sebagai mana dikemukakan di atas, jika dilihat dari pembangunan sebagai sebuah kebebasan maka kondisi yang terjadi dalam negara berkembang termasuk Indonesia adalah penuh ketidakbebasan substantive. Oleh sebab itu pembangunan seharusnya merupakan alat untuk pemusnahan terhadap belenggu yang membuat ketidak bebasan. Dengan demikian maka negara itu memiliki kebebasan dalam menentukan dirinya sendiri tidak tergantung pada ketentuan yang dipersyaratkan oleh konstruksi kepentingan paham neoliberal. Arti penting selanjutnya adalah bahwa pembangunan itu terdiri dari pemusnahan bermacam-macam tipe ketidakbebasan yang tinggal di sanubari aktor kelembagaan dengan sedikit pilihan dan minimnya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Keberanian memusnahkan konstruksi kehidupan yang didesain oleh paham neoliberalis diganti oleh pembangunan sebagai kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri menjadi penting dilakukan agar tidak masuk dalam lingkungan development trapped. Pada tingkat ini tujuan pembangunan ekonomi seimbang dengan tujuan sosialnya. Pada posisi ini pembangunan sosial yang berusaha menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan sosial harus meletakkan prinsip nilai bahwa pembangunan sebagai sebuah kebebasan.

Wasana Kata

Keterpasungan konsep kesejahteraan masyarakat bukan karena masyarakat tidak memiliki kreativitas untuk merumuskan dan menentukan dirinya sendiri, akan tetapi masyarakat selalu menjadi obyek organisasi formal, baik negara, LSM Internasional dan organisasi bisnis. Potret mereka tentang kemiskinan dan ketidaksejahteraan masyarakat selalu dilihat dari kerangka pemikiran dimana masyarakat negara berkembang dianggap tidak maju secara materiil. Oleh karenanya, berbagai bentuk pelayanan masyarakat dalam program pembangunan adalah dominasi pendefinisian organisasi-organisasi tersebut. Organisasi pemerintah maupun organisasi sosial dalam penyelenggaraan pelayanan sangat tergantung terhadap rezim pendanaan internasional yang berakibat pada posisi ketergantungan bagi orang yang dilayani maupun yang melayani. Konsep utama tentang jenis, substansi, pengukuran pelayanan sangat tergantung oleh rezim tersebut. Inilah bentuk ketidakberdayaan dimana paham neoliberal telah menata semuanya ini dalam skala dunia.

Di tengah situasi ketidakberdayaan, ide untuk membangkitkan kembali kekuatan komunitas sangat diperlukan. Membangun institusi sosial (pattern of social relationship) yang dianggap mendukung kesejahteraan bagi komunitas menjadi sangat penting artinya untuk pembangunan bangsa, dan bukan menghilangkan institusi tradisional yang berbasis komunitas menjadi berbasis individu. Perlu ada kajian mendalam institusi sosial macam apa yang sekarang ini masih tersisa dan efektif untuk menjamin ketahanan sosial masyarakat termasuk apa yang mereka pikirkan tentang sejahtera, selanjutnya menguatkan kembali cara komunitas untuk menjaga kehidupan bersama. Atas dasar kajian yang mendalam baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah seharusnya mampu meyakinkan siapapun rezim pendanaan internasionalnya untuk mengikuti pola pelayanan yang sangat diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan konsep yang mereka konstruksikan sendiri menurut basis komunitasnya. Institusi sosial tentang kesejahteraan ini ternyata tidak hanya berlangsung di Indonesia saja melainkan juga di beberapa wilayah negara maju, yang masyarakatnya tidak sepenuhnya mengikuti rasionalitas yang dicetak oleh konseptualisasi modernitas untuk kepentingan pasar.

Daftar Pustaka

Andersen, Gosta Esping with (Duncan Gallie, Anton Hemerijck and John Myles) (2002),Why We Need a New Welfare State. OXFORD University Press Inc, New York

_____(1999), The Three World of Welfare Capitalim, Polity Press, Cambridge.

Banerjee, Abhijit Vinayak: (Roland Benabou, and Dilip Mookherjee) (2006), Understanding Poverty, OXFORD University Press Inc, New York

Barusch. Amanda Smith (2003), Foundation of Social Policy; Social Justice in Human Perspective, Thomson Brooks/Cole, Canada.

Brewer, Anthony (2000), Kajian Kritis, Das Kapital Karl Marx, teplok Press, cetalkan kedua, Jakarta.

Buettneer, Dan and David McLain (2005), Rahasia Umur Panjang, Jurnal National Geographic Indonesia, Vol 1, No 8, PT.Gramedia Percetakan, Jakarta.

Chossudovsky, Michel (2003), The Globalization of Poverty and the New World Order, Center Research on Globalization (CRG), Montreal, Canada.

Clark, John (2004), Changing Welfare Changing States; New Direction in Social Policy, SAGE Publications, London.

Edelman, Marc and Angelique Hangerud. 2006, The Anthropology of Development and Globalization; From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. Blackwell Publishing, Malden MA USA, Victoria, Australia

Edwards, Michael. (2007),Civil Society: Polity Press in association with Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA 02148, USA

Fitzpatrick, Tony (2001), Welfare Theory: An Introduction, PALGRAVE, New York.

Goodin, Robert E. (1988), Reasons For Welfare:The Political Theory of the the Welfare State. Princeton University Press, New Jersey.

George, Vic and Robert Page (1995), Modern Thinkers on Welfare, Prentice Hall, New York.