Pandemi covid-19 telah menghantam perekonomian Indonesia, termasuk diantaranya ekonomi desa. Pandemi ini berpengaruh pada perekonomian dan perubahan sosial di desa. Hilangnya peluang dan kesempatan kerja di berbagai sektor informal, terhentinya kegiatan pariwisata desa, berkurangnya demand untuk berbagai produk pertanian dan UMKM, terganggunya distribusi komoditas barang, berkurangnya supply bahan baku, terlambatnya pemenuhan pupuk dan alat pertanian, berkurangnya berbagai aktivitas sosial, sangat berpengaruh terhadap penurunan ekonomi warga desa. Ancaman kerentanan pangan rumah tangga, meningkatnya pengangguran usia produktif, dan penurunan daya beli masyarakat desa menjadi dampak lanjutan dari pandemi ini.

Pada titik inilah sebenarnya, keberadaan BUMDes sebagai salah satu bentuk institusi pengembangan ekonomi lokal (PEL) mendapatkan momentum untuk berperan dalam mengatasi dampak pandemi bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu bertahan di tengah ancaman ekonomi, mampu mengubah ancaman ekonomi menjadi sebuah kesempatan ekonomi, bahkan mampu menjadi wirausaha sosial yang membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi warga desa dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentunya diperlukan sikap proaktif pemerintah desa dan pengurus BUMDes dalam melakukan akselerasi mobilisasi dan membangun partisipasi aktor-aktor lokal dalam memanfaatkan berbagai sumberdaya lokal desa.

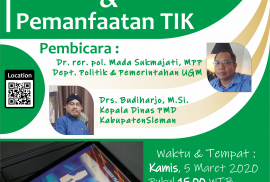

Acara ini akan berlangsung secara online melalui Zoom. Untuk registrasi peserta dapat melalui nomor Whatsapp berikut: 08974273546

Kuota terbatas hanya untuk 100 peserta!

Bagi calon peserta yang tidak mendapatkan tempat dapat mengikutinya secara LIVE di kanal Youtube: PSPK UGM.