Sebagai sebuah institusi yang berada di bawah naungan Universitas Gadjah Mada, dalam perjalanan sejarahnya, PSPK UGM selalu dipimpin oleh pakar/ilmuwan dari lingkungan Universitas Gadjah Mada yang tidak diragukan lagi kredibilitas dan kompetensinya. Mereka adalah para guru besar dan doktor yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada.

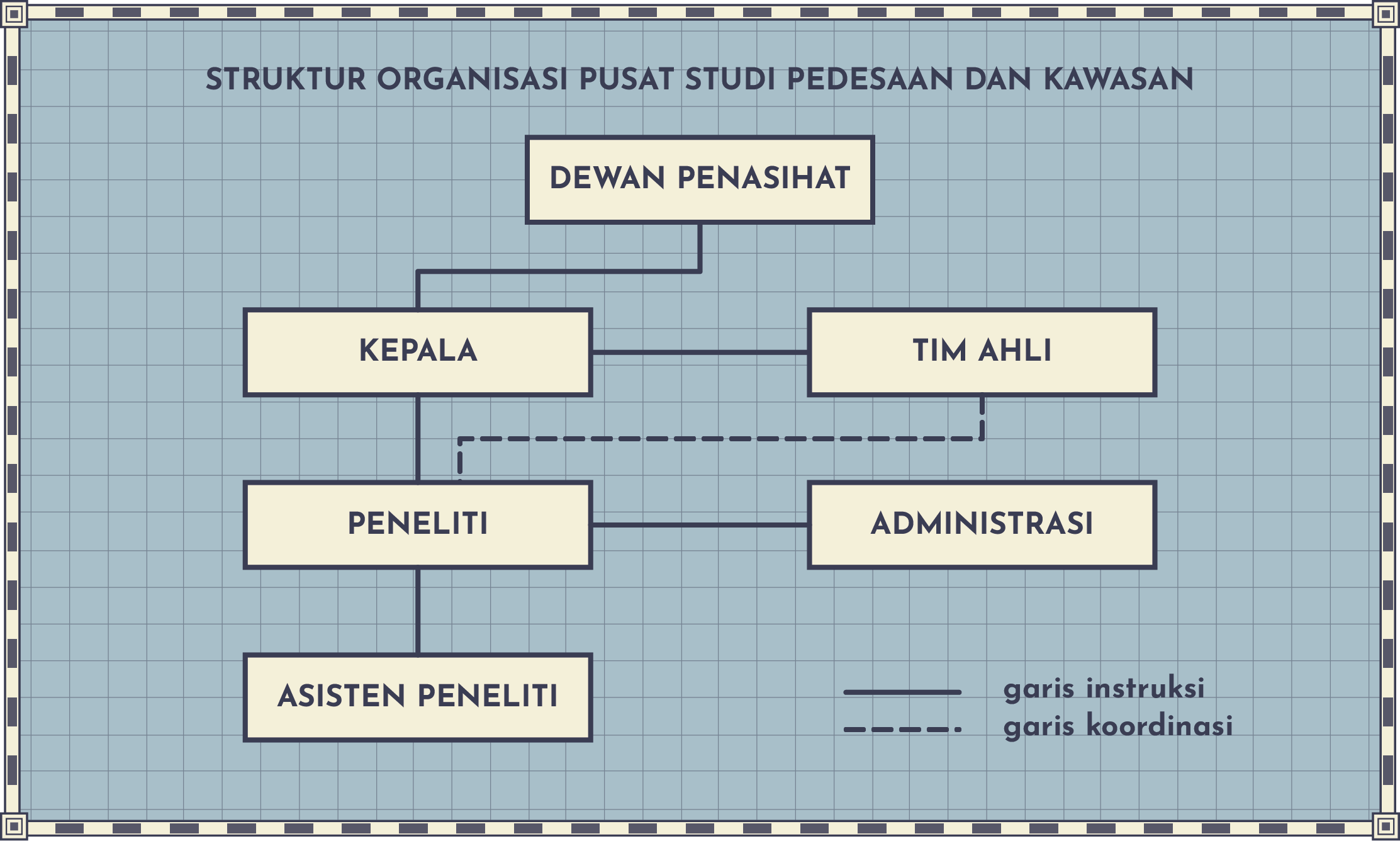

Dewan Penasehat

Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc

Prof. Dr. Susetiawan, SU

Dr. Dja’far Shiddieq, M.Sc

Drs. Rahardjo, M.Sc

Kepala

Dr. Bambang Hudayana, MA

Peneliti Senior

Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc (Kebijakan Pertanian)

Prof. Dr. Susetiawan, SU (Hubungan Industrial, Industrialisasi Pedesaan)

Dr. Bambang Hudayana, MA (Ekonomi Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Dr. Suharko (Sosiologi Lingkungan, Sustainable Rural Development)

Dr. Arie Sujito, M.Si (Politik Lokal dan Gerakan Sosial)

Dr. Dja’far Shiddieq, M.Sc (Ilmu Tanah, Perhutanan Sosial)

Drs. Rahardjo, M.Sc (Sosiologi Pedesaan)

Tim Ahli

Dr. Ir. Dyah Ismoyowati, M.Sc (Gender dan Teknologi Pertanian)

Dr. Any Suryantini (Pertanian dan Sumber Daya Perekonomian)

Dr. Subejo, S.P, M.Sc (Kedaulatan Pangan)

Dr. Murtiningrum, S.TP, M.Eng (Manajemen Irigasi)

Bahagia, S.P., M.Sc (Community Based-Adaptation and Climate Change Resilience)

Suparjan, M.Si (Corporate Social Responsibility)

Andi Sandi, SH, LLM (Hukum Adat dan Tata Pemerintahan Desa)

Satyaguna Rakhmatullah, S.Pt., M.Sc (Peternakan)

Peneliti

Dr. AB Widyanta, MA (Resolusi Konflik dan Pembangunan Perdamaian)

Drs. Jarwo Susetyo Edy Yuwono, M.Sc (Arkeologi)

DC. Mulyono, MA (Kelembagaan Desa)

Muh. Yunan Roniardian, M.Sc (Sosial-Ekonomi Pertanian)

Anda Candra, MPA (Public Policy and Good Governance)

Medda Maya Pravita, MA (Cultural Studies)

Ika Ayu Kristianingrum, MA (Gender and Development)

Wahyu Kustiningsih, MA (Penelitian Kuantitatif)

Rezaldi Alief Pramadha, S.E., M.S.S (Social Entrepreneurship)

Mohammad Ghofur, M.Sc (Food and Nutrition Security)

Suharto, S.Sos (Dampak Sosial Indusrialisasi Pedesaan)

Angie Purbawisesa, S.Sos (Rural Livelihoods)

Asisten Peneliti

Olga Aurora Nadhiswara, S.Ant

Rakryan Wijdaan Dhiya Ulhaq, S.I.P

Administrasi

Sekretariat : Olga Aurora Nadhiswara, S.Ant

Keuangan dan Aset : Rr. Yuliarti

SDM : Anda Candra, MPA

Perpustakaan : FX. Danang Sapto Nugroho

Rumah Tangga : Slamet Lestari

Pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 di Ruang Sekip University Club UGM, PSPK UGM bekerja sama dengan IRE dan Pemerintah Kabupaten Sekadau menyelenggarakan kegiatan pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa. Dalam kegiatan yang diikuti oleh aparatur desa tersebut hadir Dr. Bambang Hudayana, MA (kepala PSPK UGM) sebagai salah satu narasumber. Dalam pelatihan tersebut Dr. Bambang Hudayana menyampaikan materi pelatihan Sumberdaya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Skema Pades dan BUMDes.

Pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 di Ruang Sekip University Club UGM, PSPK UGM bekerja sama dengan IRE dan Pemerintah Kabupaten Sekadau menyelenggarakan kegiatan pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa. Dalam kegiatan yang diikuti oleh aparatur desa tersebut hadir Dr. Bambang Hudayana, MA (kepala PSPK UGM) sebagai salah satu narasumber. Dalam pelatihan tersebut Dr. Bambang Hudayana menyampaikan materi pelatihan Sumberdaya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Skema Pades dan BUMDes.